発達障害の歴史

もともと発達障害という言葉は、さまざまな原因で乳幼児期に生じる発達の遅れ―そこでは知能や運動の障害も含む―を指す広い言葉として医療で用いられていました。

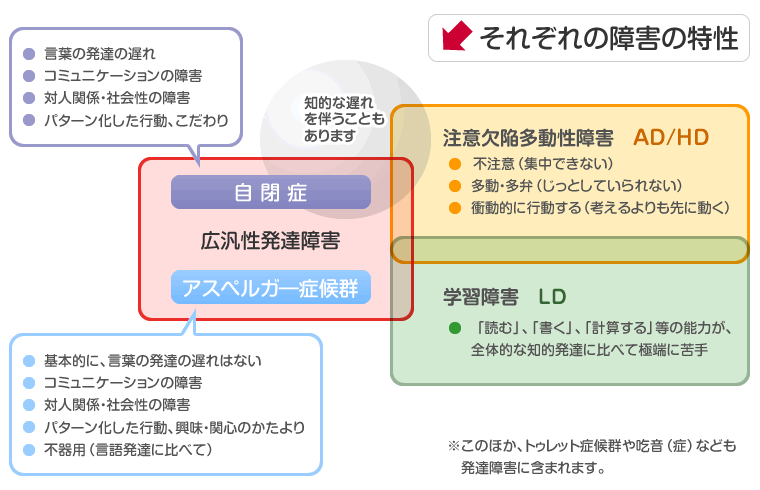

しかし1940年代以降に他人との関わりが難しい・行動や興味の反復性やこだわりが目立つ小児の一群が見出され(自閉症)、その後これら自閉症の特徴の一部をもつ児童が多く存在することが発見されました(“アスペルガー症候群”)。他方、自閉症の発見と並行して年齢に不釣り合いな注意散漫さ、衝動性、落ち着かなさ(多動性)を特徴とする一群のあることが20世紀初頭から報告され1960年代には児童の多動症といった形で医学的に捉えられるようになりました。そして両者は1980~90年代に策定された米国の診断基準において小児から青年期にかけて見つかる障害として“広汎性発達障害(PDD)”と“注意欠陥多動性障害(ADHD)”として明確な診断基準を与えられ、さらにADHDの症状を緩和する薬が販売された影響などもあり、21世紀にかけて爆発的に診断が増え誰もが知るような病名として普及するようになりました。最後に、ややこしいことですが2010年代の米国診断基準の改定で“広汎性発達障害”は“自閉症スペクトラム障害(ASD)”という名称に変更されました。

自閉症スペクトラム障害(ASD)とは:

ASDについてぜひ理解していただきたいことは、以下の4点です。

- 生まれながらのものである(育った環境やしつけのせいではない)

- 認知の特性である

- ASD特性は あり/なしで区分けできず、薄い~濃い状態と連続したものである

- 他の精神的問題を合併することが多い

1.生まれながらのもの:

かつて自閉症の概念が生まれてから数十年は、養育のあり方・環境が原因だと思われていたことがありましたが、一卵性双生児を調べた研究などからASDは遺伝または胎内環境の影響が大きいことが明らかになっています。誰かのせい、というものではありません。

2.ASDの特性:

ASDの特性は①社会性の障害、②コミュニケーションの障害、③想像力の障害とそれに基づく行動の障害、の3つと要約されますが、これでは分かりづらいため少し具体的に説明をします。

①社会性の障害:

相手の感情や意図を自然に汲み取れない、視線が合いづらい、表情やジェスチャーの意味を読み取りづらい、会話の焦点があわない、他人との適切な距離感が保てない、周りから「変わった人」と思われやすい といったことを指します。

他人との関わりのパターンとしては他人に余り関心をもたない「孤立型」ばかりではなく、自分から交わりを求めないけれども他人からの接触は比較的受け入れることのできる「受動型」、また相手の状況に構わず不適切な形で一方的に他人に接近する「積極・奇異型」などがあります。

②コミュニケーションの障害

会話能力の問題、と言い換えてもよいかもしれません。重い場合は、オウム返し、人称の逆転、会話を続けることができない発話の問題がありますが、軽い(言語能力が比較的高い)場合では言葉を文字通り受け取るために比喩や冗談がわからない、格式ばった言い回しやいつも決まった独特な言い回しといった様子が見られます。

③想像力の障害とそれに基づく行動の障害

興味の対象が限られそこにのめりこみ、特定の物を熱心に集めたり、好きな物事について細かなことまで沢山暗記したりという様子がみられます。決まった行動を繰り返す、行動にこだわりのパターンがあったりします。

これらの特性は“悪い”というものではなく、“報処理の仕方と行動パターンが”多数派の人と違う”、というべきものです。

3.ASD特性はあり/なしと分けられるものではなく、連続的な濃淡があるものである。

大人のASDの診断を考えるにあたって大変重要なことです。上に説明したようなASD特性はある/なしと2つにきっぱり分けられるものではありません。ASDは人口の約1%程度(男性1.8%、女性0.2%)ですが診断には満たない閾値下のASD特性のある方はより多く存在します。

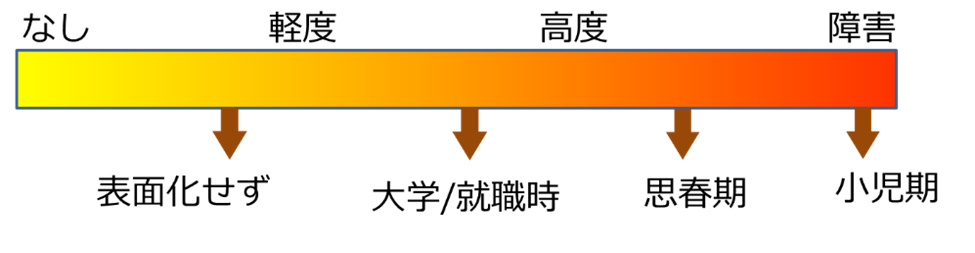

特性が重い場合はコミュニケーションの障害も強く幼年期や小学校で他の子との違いを大人に気づかれやすいですが、特性が軽いほど高校-大学-社会人と歳をとって周りとのコミュニケーションや社会性が求められる環境になるまで問題が表面化せず、ご本人もその自覚がないまま苦悩することが多くなります。

4.他の精神的問題の合併

ASDではその人生において環境への適応に苦しむため、うつ病や不安障害を合併する率が高く(約50%)、また他者へ被害的になったり過度の恐怖を抱くようになってパーソナリティ障害(約60%)の診断に該当する状態になったり、また依存症などの問題を抱えることが多くみられます。また広義の発達障害の1つであるADHDとの合併も多く(40%)みられます。

大人の発達障害(ASD)の治療と診断

ASDの特性を変える薬はありません。ASD特性は子供にあっては成長とともにさまざまに変化していき、なかには特性がかなり軽くなったように見える場合もあります。また大人になっても経験と学習から周囲との適応において問題が目立たなくなることがあります。

そもそも発達特性は上で述べたように多数派と違う情報処理の多様なあり方の一つであり、「治す」ものではないともいえます。それは苦悩の原因にもなりますが、職業適応にかえって有利になることもあります。最も大事なことはASD特性を消そうとすることではなく、自らの特性を理解し、それに適した生活環境や支援を選ぶことです。

大人のASDを診断は子供時代がどうだったかという情報が十分に得られないことも多く原理的に難しいものですが、その場合でも各種心理検査による認知特性の評価することで診断を確かなものにすることができます。

そして診断することの意義は、発達特性による対人関係の困難であることを本人や周囲の人が気づかずに苦悩しているようなとき、その問題の原因を理解し、特性に見合った環境えらびや支援を求め苦痛を軽くする解決方法を見出すことができる、ということにあります。

出典:政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/featured/201104/)